Para su primer largometraje, Tea Lindeburg adapta una importante obra de las letras danesas, escrita en 1912 por Marie Bregendahl. Cuenta la historia de un parto que se complica en una granja a finales del siglo XIX. La directora nos plantea primero una aldea bucólica, con trabajo duro pero también con risas, para luego ir mostrándonos las inclemencias de un mundo sin anestesia y regido por las creencias supersticiosas.

La crudeza con la que muestra el dolor de la parturienta, su forma de gritar, la sangre empapando la cama, es una ventana abierta al horror de los males físicos. En ese sentido, aunque de forma más física que psicológica, recuerda a la angustia continuada de Gritos y susurros, de Bergman. Esta muestra descarnada del dolor es esencial para entender el impacto que tiene en la familia y su entorno.

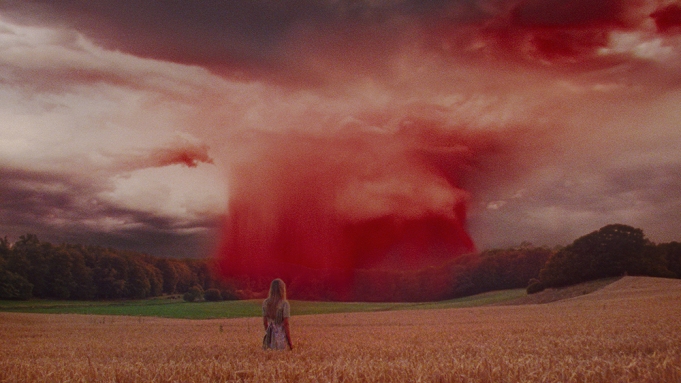

Se nos muestra una sociedad muy religiosa, tradicional, con valores bien asentados sobre el trabajo y la familia, donde cada uno ocupa la posición que le corresponde. Esto tiene un efecto directo sobre las complicaciones del parto, pues debido a un sueño profético, la paciente prefiere no llamar al doctor, reduciendo así sus posibilidades de supervivencia. Comienza con el sueño, que al parecer no está en la novela, dándole así un tono apocalíptico que sitúa a la película al borde del fantástico y horror religioso en varios momentos, sin llegar a traspasar del todo la línea, pero coqueteando con la oscuridad. Más allá de algún cliché como el de acariciar trigo, se consigue bien esa cierta tensión mística y un drama oscuro que deja algo de mal cuerpo.

Lo más importante, y lo que más le interesa a la directora -así lo ha dicho en la rueda de prensa- es el trasfondo feminista de una novela escrita hace más de cien años pero que sigue vigente. Una historia que se enfoca casi por completo en las mujeres. Mujeres, y niñas que serán mujeres, que ven cómo su futuro no es un camino abierto a su voluntad, sino que dependen de las necesidades de la familia, su sociedad, lo colectivo, la tradición, la necesidad. Donde ir al colegio es un lujo si hay que estar al cargo de una granja y seguir teniendo descendencia.

La culpa es otro de los elementos religiosos importantes en la película, además de la comentada superstición. Vemos cómo el martirio físico de la madre, inevitable hasta cierto punto, se convierte en un martirio psicológico de la hija que decide cargar con las culpas en esa viciada tradición de asociar los males terrenales a la moral. De esta manera, el horror de la enfermedad tiene un efecto colateral sobre la familia que viene de un factor externo, el de la tradición cristiana. Las risas, el placer y la voluntad pasan a un segundo plano, solo si el dolor, la culpa y el compromiso lo permiten. Según la propia terminología religiosa, la vida como un valle de lágrimas.